ChatGPTをはじめ、さまざまな機能を持つAIが目まぐるしい速度で普及しています。

そんな中、薬剤師の皆さんの中には

「AIがこのまま進化すれば、いよいよ自分たちの仕事が奪われるのでは…?」

と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。

実際、AIの知識量や処理能力は、すでに専門家を凌ぐ領域に達しつつあります。

しかしだからといって、「薬剤師が不要になる」と断ずるのは、あまりにも短絡的です。

本記事では、ChatGPTを活用しながら、現場でも薬剤師として活動する私が、

現在のAIの機能をもとに、“薬剤師の業務の本質”を問い直します。

AIが当たり前に存在するこれからの時代、薬剤師は何を軸に、どんな戦略で生き残っていくべきなのか──

そのヒントを、論理的にお伝えしていきます。

薬剤師は不要?|AI普及で仕事を奪われると言われ始めた理由

そもそも、薬剤師が仕事を奪われる、と言われるようになったのは何故でしょうか?

まずは、その経緯を簡単に理解しておきましょう。

仕事の約半分はロボットやAIで代替できる|AIが持て囃されるワケ

時は遡り2013年。オックスフォード大学のマイケルオズボーン氏とカールベネディクトフレイ氏らが、米国の職業の内47%の仕事はロボット化により影響を受ける、と発表しました。

引用:The Future of Employment: How susceptible are… | Oxford Martin School

さらに2015年には、彼らと野村総合研究所が共同で行った調査で、「日本の職業の49%が代替可能」との推計結果が示されました。

引用:労働政策研究報告書No.146 職務構造に関する研究 ―職業の数値解析と職業移動からの検討―|労働政策研究・研修機構(JILPT)

実際、この中に薬剤師も含まれていたことが「薬剤師いらない論」が浮上する発端となったのです。

特にアメリカでは、日本よりも薬剤師の職能範囲が広く、臨床現場でも高い裁量を持っています。

そんな彼らですら「代替可能」とされるなら、日本の薬剤師も当然その波を免れない――

そう考えるのも無理はないでしょう。

日本での薬剤師のイメージ|ユーザーニーズが未知数

他方、AIの普及に関わらず、日本での薬剤師の役割は、特に一般人にとって見えづらいものでした。

患者からの視点では、

というように、役割のメリットよりも、

導線上の煩雑さばかりが目立ってしまう構造になっているのです。

また、日本では保険制度上、医師の業務があくまで基準となっており、

医療職全体の業務範囲もそこを起点に定められています。

そのため、実態としては薬剤師側で判断すべき内容であっても、

制度上は“医師の判断”を必要とする場面が多々存在します。

たとえば、

これらは現場的には薬剤師の専門性が活きる領域にもかかわらず、

最終的には「疑義照会」というかたちで医師の決裁を仰がなければなりません。

つまり、患者にとって元々必要性が感じられていなかったからこそ

「AIの台頭で不要になるのでは」という声が高まったものと考えられます。

では実際のところ、現在のAIはどこまで薬剤師の業務に対応できるのでしょうか?

次章では、AIの機能的な限界と可能性を整理しながら、

本当に“薬剤師が要らなくなる未来”が来るのかどうかを検討していきます。

AIの機能で考える薬剤師業務|代替されるのはどの部分?

では実際のところ、AIによってどれくらい薬剤師の仕事は代替出来るのでしょうか?

この章では、現在のChatGPTの機能を基に、

今行われている薬局業務のどこにAIが利用され得るのかを解説します。

AIの強みとは?|多くのAIに共通する“3つの機能”

意外と勘違いも多いのですがAIだからといって何でもできるわけではありません。

まずはそもそも、ChatGPTがどういった機能を持っていて何が得意なのかを解説します。

AIの得意な機能を大きく3つに分けると以下の通りです。

①大量の情報収集・統合

②パターン認識・分類

③最適解の提示・言語化

AIの種類によって得意な領域は異なるものの、概ね共通する機能といえるのがこの3点。

文献やデータベースのような信頼性の高いデータは勿論、会話の記録や文章といった

「形式の整っていない情報(非構造化データ)」も含めたあらゆる情報から横断的に情報収集ができます。

また、多数のデータの中から、特定の傾向や関連性を見つけ出すことも得意です。

画像や音声なども含めたデータの分類、分析を行うことが出来ます。

さらにChatGPTが最も得意とするのが3つ目の言語化です。

得られた情報とパターンをもとに、最も適切な判断や選択肢を導き出し、

判断理由や推奨内容を文章として掲示することができます。

特に、人間にとって自然な文章で伝えることができるのが言語生成AIの強みです。

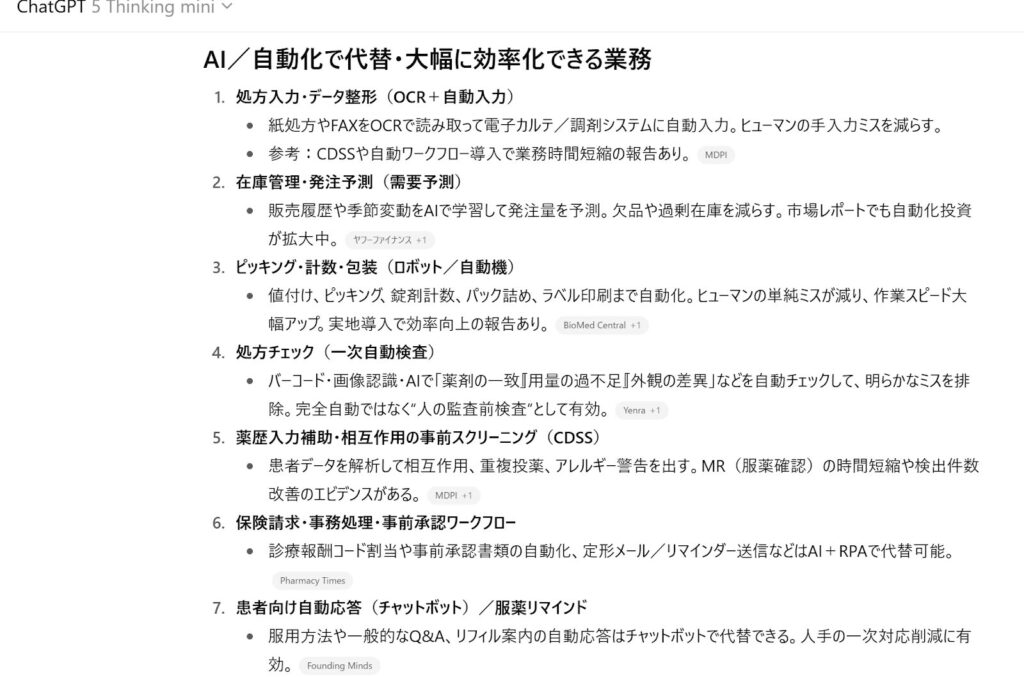

AIに代替可能な薬剤師業務の事例|すでに実装されている機能も

では上記のAIの得意領域を踏まえて、薬局業務のうちどの部分が代替されるのか見てみましょう。

すでに機能として実装されているものも、今後容易に代替できるものもあります。

| 業務領域 | 具体例 | AIの得意機能 | 代替可能性 |

|---|---|---|---|

| 薬歴作成 | 指導歴や提案内容を自動記録 | 言語生成 | 高(既に実装あり) |

| 服薬指導 (定型部分) | 作用・副作用説明、用法用量、 保存方法など | 言語生成(Chatbot) | 高(音声AIでも可能) |

| 相互作用・ 禁忌チェック | 併用薬、妊娠中、腎機能障害、 重複投薬など | 情報照合 | 高(既存システムあり) |

| リスク評価・提案 | 腎機能低下で投与量調整、 一包化検討など | データ解析 | 中〜高(条件付きで可能) |

| 在庫管理・発注 | POSデータや来局履歴からの 需要予測 | 定量分析・ 自動予測 | 高(理論上は可能) |

| 入力業務・ 調剤機器連携 | QRコード読み込み、会計処理、分包機操作 | データ照合 | 高(ほぼ自動化可能) |

| 患者の文脈判断 | 処方の“意図的な例外”の理解、 言外の意味 | 行間読解・ 未知対応 | 低(AIの弱み) |

| コミュニケーション | 曖昧な情報の聞き取り、 質問で引き出す | 能動的情報収集 | 低(人間の強み) |

以下ではさらに詳しく解説します。なお、薬局の仕事がまだどんなものかイメージできていない学生さんたちには以下の記事もオススメです。薬局でどんなことをしているのかを確認してみましょう▼

1.薬歴の自動作成(=文章生成)

GPT系の文章生成能力を活かせば、指導歴や提案内容の自動記録も十分に可能です。

入力・服薬指導の内容から要点をAIが抽出し、文章化できるシステムが実装された薬歴も

すでに存在します。音声特定のテンプレートに落とし込むことも可能でしょう。

2.服薬指導の音声対応(=Chatbot型AI)

ChatGPTの言語生成力を活かせば、正しく過不足のない説明も十分に可能です。

「音声アシスタント型AI」を用いれば、一般的な、作用や副作用、用法・用量の確認、

保存方法や服薬タイミングなどの定型的な説明なども問題なくできるはずです。

3.相互作用・禁忌チェック(=情報照合)

電子薬歴に登録された薬剤情報・併用薬をもとに、相互作用や体質的な特性(例:妊娠中、腎機能障害 など)、重複投薬を自動でチェック。すでに多くの薬局・薬歴にこうした機能は実装されています。データベースの更新などにより、今後さらに精度も向上するものと予想できます。

4.患者ごとのリスク評価・提案(=データ解析)

相互作用のチェックなど情報の照合ができれば、それをもとに提案までも可能になります。

年齢・併用薬・基礎疾患・検査値(処方医と連携できれば)をもとに、

例えば我々薬剤師が普段行っている以下のような判断と提案は可能になるでしょう。

5.在庫管理・発注補助(=定量分析・自動予測)

AIのデータ分析力と提案力を考慮すれば、POSデータ×来局履歴×季節性データなどをもとに、

発注の最適タイミング、廃棄ロスの予測などをAIが自動判断・通知することも理論上は可能です。

通常の発注業務は何も考えずに発注のボタンを押すだけ、というところまで来ています。

6.入力業務と調剤機器への連携(データ照合)

処方箋のQRコードとマイナンバーを読み込めば、処方内容と保険情報を読み込むことができます。

AIなら、この情報を照合して保険点数を計算し、会計まで簡単にできてしまいます。

また、現時点でも入力した内容を分包機やシロップの分注機に飛ばして、ボタンを押すだけで調剤が完了するようになっています。入力から調剤までほとんど人が関わらなくても良い状態を機能的には実現可能であると考えられます。

こうして見ると、いま薬局で行われている多くの業務は、

AIによって技術的には代替が可能であることがわかります。

ではこの現実を前にして、私たちは「薬剤師はAIに奪われるのではないか?」という問いに

どう向き合えばよいのでしょうか?

次章では、これまで語られてきた“反論”が、なぜ十分な答えになっていないのかを整理しながら、

「AIで薬剤師はいらない」とされる現象の“本質的な誤解”を明らかにしていきます。

「薬剤師がAIに取られる論」への反論|AIの機能に関する勘違い

こうした現実に対し、反論も見受けられます。重要な意見もある一方で、反論になっていない感情論も散見されます。この反論の内容について客観的に考えていきましょう。

AIは詳細なコミュニケーションができない?|AIより人間が得意なこと

特に一昔前まで業界で言われていたのが、AIはコミュニケーションが取れない、という論。

「共感や寄り添いはAIにはできない人間特有のスキルである」とか

「患者の立場としては、無機質なロボットに接客されたくない」などと言われていました。

しかし、本当にそうでしょうか。

2025年8月、OpenAIは最新モデルGPT-5をリリースしました。

論理性や正確性が強化され、ビジネスや学習などタスク志向の場面で評価する声もあったとされる

一方で、リリース直後、利用者の一部からは「ドライ」「そっけない」といった評価が見られました。

日経新聞の報道によれば、GPT-5は旧モデルに比べて共感的な表現が控えめになり、

雑談や親しみを示す言葉、絵文字などが減少したことが原因とされています。

この事例は、すでにAIがある程度の“共感的コミュニケーション”を実現していることの裏付けでもあります。

むしろ、人によっては「専門家より身近なAIのほうが相談相手として適任」と感じるケースも出てきています。

したがって「共感的なやり取りができるから薬剤師はAIに代替されない」という主張は、

反論としては十分ではないことがわかります。

AI化と機械化・ロボット化の混同|対物業務こそAIには向いていない

「対物から対人へ」というキャッチコピーのもと対人業務への移行を促されてきた薬剤師。

確かに対人業務は重要ですし、AI化を踏まえてより人間の得意領域にリソースを割くというアプローチ自体はもっともです。

ただ、AIが対物業務が得意、という誤解も解いておきましょう。

対物業務の代表格、”調剤業務”のうちどのような業務がAIに代替可能か、

ChatGPT-5に質問したところ以下のような解答が返ってきました。

実際に調剤に関わっている諸氏ならわかる通り、このうち”調剤業務”に該当するのは3だけです。

それも、提示されているのはAIではなく機械化・ロボット化によるもの。

AIは作業よりも”頭脳”として存在するツールであり、冒頭で示した得意な機能から考えても、

調剤業務を代替する可能性は極めて低いのです。

多くの方は、このあたりを混同しがちです。もちろんロボット化は一つの重要な視点ではありますが、薬局の経費感や作業量を踏まえると、ピッキングまで含めて調剤を完全自動化する意味は薄いと考えられます。

実際、ピッキングに一定のリソースが必要であることは確かですが、

それによって他の重要な業務が立ち行かなくなるほどの負担にはなり得ません。

そのため、コストをかけてロボットに任せるよりも、人が対応した方が合理的というケースも多いのです。

以上の通り、AIにとられるのでは?という意見に対する既存の反論は、

的外れとなっている部分も少なくないのです。

ではやはり薬剤師の仕事はAIに奪われてしまうのでしょうか。

もちろん、薬剤師の仕事がすべてAIに取って代わられるわけではありません。

むしろ、AIが苦手とする“ある領域”こそが、薬剤師という職業の本質を照らし出す鍵になります。

次章では、その領域を丁寧に紐解きながら「薬剤師である意味」を再考していきましょう。

AIの苦手なことと薬剤師業務|AI時代のスキルセット

万能に思えるAIにも、当然ながら苦手な分野があります。

この章では、その弱点を踏まえながら、薬剤師の業務の本質に迫ります。

AIの弱みとは?|薬剤師業務におけるAIの苦手分野

冒頭で紹介したAIの得意分野は、以下の3つでした。

これらはAIの仕組みに基づく強みですが、裏を返せば、苦手な部分もそこに現れます。

たとえばAIは、過去のデータにない事象に対して柔軟に対応することができません。

AIは学習済みデータに基づいて言語を生成するため、未知のケースや文脈外の事象には対応が困難です。

特に、GPT-4世代までは、前後の文脈から回答を生成する過程で、事実ではない内容をもっともらしく提示するハルシネーション(知ったかぶり)が顕著に生じる原因となっていました。

また、AIは行間を読むことが苦手です。冗談や皮肉、暗黙のニュアンスといった“言外の意味”をくみ取る力は、人間の感性に依存する部分が大きく、AIでは難しいのが現状です。

たとえば、「一見正しくない処方」が、文脈的には“あえてそうされた”ケースであるような場面では、AIはそれを判断しきれないことがあります。最適解の提示は得意でも、“最適でないことを選ぶ理由”には対応しづらいのです。

人間にしかできない!薬剤師の業務的役割|本質は課題の抽出と解決にある

こうしたAIの弱点を踏まえたうえで、薬剤師の本質的な業務に目を向けてみましょう。

世間では、「相互作用の確認」や「服薬指導」が薬剤師の主な仕事と思われがちですが、

実際はそれ以上に深い役割を担っています。

薬剤師の対人業務を言語化すると、以下のように整理できます。

つまり、医師と患者の間に立ち、

課題を抽出し、解決に導く“橋渡し”のような役割を果たしているといえます。

行動ベースでいえば、「情報収集」「状況把握」「相手への行動喚起」という3つの要素に集約されます。

これこそが、AIにはできない、薬剤師ならではの仕事です。

能動的な情報収集|コミュニケーション“スキル”が価値を生む

薬剤師の仕事は、医療者と患者の間をつなぐ“コンサルタント”に近い役割ともいえます。

その中でも特に重要なのが、能動的な情報収集力=コミュニケーションスキルです。

もしも患者が、自分の症状や生活状況を正確かつ網羅的に入力できるなら、

AIでも一定の支援は可能でしょう。しかし、現実にはそう上手くいきません。

患者が自発的に伝える情報には限界があります。本人が「重要だ」と思っていなければ話さないし、

「うまく言葉にできない」ことも多い。逆に、伝える必要のない内容を延々と話すケースもあります。

このような曖昧で断片的な情報を、共感・質問・繰り返しなどの対話的スキルを使って引き出し、

意味のある形に再構築する——

それが薬剤師の仕事であり、人間にしかできない芸当なのです。

薬剤師の仕事の本質|業務の問い直しと必要なビジネスセンス

ここまで、AIの得意・不得意、そして薬剤師の業務の本質について見てきました。

最後のこの章では、それらを踏まえて、

これからの薬剤師に本当に求められる力について考えていきます。

薬剤師の業務のゴール|共感とコミュニケーションの先にあるもの

ここまでの話から、「共感力があればAIと差別化できる」という単純な構図ではないことがわかってきたと思います。

たしかに、薬剤師にコミュニケーションスキルが必要なことは間違いありません。

しかし、それが“目的”ではありません。

薬剤師の仕事のゴールは、患者の治療上の課題を見つけ、解決し、治療の質を向上させること。つまり、患者に寄り添うこと自体が目的なのではなく、その先にある「治療の成功」こそが

ゴールなのです。

たとえ共感や会話が苦手でも、もし他の方法で治療の質が上がるなら、それでも構わないわけです。

このように考えると、共感力やコミュニケーション力はあくまで“手段”に過ぎないことがわかります。

つまり、薬剤師に求められる力は階層的に構造化できるのです:

こう考えると、「患者と話せる」ことだけでは十分とは言えない理由が、自然に理解できるはずです。

薬剤師に必要な3つのビジネスセンス|人を動かすチカラを意識する

薬剤師の業務を「治療の課題を解決する仕事」として見つめ直すと、

そこに必要な力が明確になります。

それは、以下の3つのビジネスセンスです。

マネジメント力

情報をどう伝えるか、どう整理して扱うかによって、人の行動は大きく変わります。

薬の説明ひとつでも、伝え方次第で患者の理解度や納得感がまるで違ってくる──

それがマネジメント力です。

マーケティング力

患者が自分で言語化できない不安や欲求を汲み取り、適切な表現で響かせる力です。

服薬行動や生活習慣の改善において、“本人が気づいていないニーズ”を把握し、行動を促すのが

マーケティングの本質です。

コンサルティング力

提案して終わりではなく、実際に相手に行動してもらうための支援をする力です。

患者に生活改善を促すだけでなく、医師に対して治療方針の再考を伝えるといった対人折衝スキルもここに含まれます。

AI時代を生き抜く薬剤師とは?|ビジネスセンスを兼ね備えた医療従事者

こうして考えると、ビジネスセンスの“下流”にあるのが、

コミュニケーションスキルであることが分かります。

日々の業務の中で、私たちは「患者とうまく話すこと」や「医師に失礼なく提案すること」といった、

コミュニケーションスキルばかりに意識が向きがちです。

しかし、そのさらに上流にあるのが人を動かす“ビジネスセンス”なのです。

逆にいえば、この上流のセンスを意識することで、

日々の会話や行動が“治療の成果”に結びついている実感が持てるようになります。

「人と話せるから薬剤師はAIに代替されない」という主張は、もはや通用しません。

本当にAIに代替されない薬剤師とは──

人の行動を変える力を持ち、治療の成果を出せる薬剤師です。

そのために必要なのは、 “医療人”としての視点だけでなく、

“ビジネスパーソン”としての視点を持つこと。

それこそが、AI時代を生き抜く薬剤師に求められる新しいスキルセットなのです。

まとめ|AI時代に薬剤師が生き残るために

ここまで、AIとの差別化や薬剤師の業務の本質について解説してきました。

最後に、この記事のポイントをもう一度整理しておきましょう。

・共感力だけでは差別化にならない

・AIが苦手なのは「未知への対応」と「行間を読む力」

・薬剤師の本質は「課題の抽出」と「行動の喚起」

・支えるのは、マネジメント・マーケティング・コンサルティングの3要素

・AI時代を生き抜くのは、“考え、動かす”薬剤師

AIの導入が進む業界もある中で、医療・薬剤師の領域はまだ変化の途中にあります。

「AIが仕事を奪う」と不安を感じる方もいるかもしれません。

しかし本質的には、テクノロジーは仕事を奪うものではなく、時代を進めるものです。

今求められるのは、「薬剤師の仕事そのもの」を、時代に合わせてリデザインしていく力。

次世代の医療を担う皆さんが、そんな視点を持つきっかけになれば幸いです。

薬剤師の将来性や、薬剤師は数が多すぎるのでは?という疑問があれば、以下の記事も参考にどうぞ。

それぞれ詳しく解説しています▼

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 薬剤師の仕事はAIでなくなる?|問い直すべき業務の本質と生存戦略 […]

[…] 薬剤師の仕事はAIでなくなる?|問い直すべき業務の本質と生存戦略 […]