「テーマは決まったけど、スライド作りが全然進まない…」

「とりあえず形にしてみたけど、これでいいのか不安…」

そんな風に、成果発表のスライド作りに困っている学生さんも多いのではないでしょうか?

実際、薬学生の中には「実習の成果発表でスライドを初めて作る」という方も少なくありません。

それなのに、具体的に作り方を教えてくれる指導薬剤師がいないこともよくある話。

だけど大丈夫。

スライド作りはいくつかのポイントと作成の流れを押さえるだけで、一気に進めやすくなります。

今回は、薬局実習の成果発表に悩む実習生に向けて、スライド作りの基本から、

構成・デザイン・考え方までまとめて解説します。

この記事の通りに作っていけば、あなたの「言いたいこと」をきちんとカタチにできるはず。

最後にこの流れを基に作った事例も載せているので、何度も見返しながら、活用してみてくださいね。

発表スライド作りの流れ|まずは全体像を理解しよう

まずは発表スライド作りの流れを確認しておきましょう。全体像が分かっていれば、

仮につまずいた時も自分が今、何をすべきなのかを簡単に確認することができます。

発表スライド作りの流れ|5ステップで確認

薬局実習の発表スライドは、以下の5ステップで進めると迷いません。

ここではまず、全体の流れとそれぞれのステップの要点を簡単にまとめておきます。

【発表スライド作り 5ステップとポイント】

STEP1|話す内容を書き出す

・テーマ・エピソード・伝えたいことを紙に書き出す

・頭の中で考えず、必ず手を動かす!

STEP2|全体の流れを書き出す

・書き出した内容を並べて、構成を見える化

・話す順番や重なりをチェック

STEP3|指導者と方向性を握る

・この段階で一度、指導者に流れを見せる

・完成後より、途中で相談した方がスムーズ

STEP4|スライドに落とし込む

・スライドは「1スライド1メッセージ」

・必要な部分には2〜3行で説明文を加える

STEP5|仕上げ+チェック

・見た目を整える(色・フォント・余白)

・派手さより、伝わることが大事!

ここからは、それぞれのステップをもう少し具体的に解説していきます。

まずはSTEP1〜2、4にあたる、スライドを作る前の準備ステップから見ていきましょう。

スライドに落とし込む前に|内容をしっかり整理しよう

スライド作りでやりがちなのが、いきなりパワポを開いてしまうこと。

でも大切なのは、中身をしっかり決めてからスライドを作ることです。

なぜなら、考えながらスライドを作ると「スライドを作る作業」と「内容を考える思考」

を並行して行わなければならず、途中で何を言いたいのかわからなくなってしまうからです。

まずはテーマ、伝えたいこと、印象に残ったエピソードなどを箇条書きで書き出します。

順番は気にせず、思いついた順にガンガン出していきましょう。

ある程度出し切ったら「どんな順番で伝えるか?」を考えます。

話の流れを紙に並べて見える化すると、自然な構成が作りやすくなります。

こうやって全体の流れが決まると、話の骨子(スケルトン)が完成します。

骨子ができたら、いよいよスライド作り。この時の基本は「1スライド1メッセージ」。

ひとつのスライドで、伝えたいことはひとつに絞るのがポイントです。

必要に応じて、簡単な補足説明を加えたらスライドのベースは完成です。

聞き手に「何を伝えたいか」が一瞬で伝わるスライドを目指しましょう。

※テーマがまだ決まっていないという方は、以下の記事でテーマの決め方について詳しく解説していますので、

まずはそちらを確認してテーマを決めましょう▼

指導者に確認するタイミング|方向性と微調整

骨子ができたら、そのタイミングで一度、指導薬剤師に相談しておきましょう。

完成間近で方向性が大きく異なるものになっていた場合、修正が効きませんし、

最悪作り直しにでもなれば心が折れます。

だからこそ、「作る前の相談」が大事なんです。

骨子を作った時点で、以下の内容について相談しておきましょう。

※発表テーマを決める段階でも相談はしておきましょう。

このやり方をしておけば、大きなズレや作り直しを防げます。

実際私も、指導する際に流れができた時点で相談してもらうようにしていました。

発表スライドは導入が肝心!伝える意識をもって惹き込む

スライド作りにおいて、まず考えてほしいのは「導入」です。

どれだけ良い内容があっても、

最初に聞き手の心をつかめなければ、伝えたいことは届きません。

実は、発表の冒頭で“聞くモード”に入ってもらえるかどうかが、スライド全体の印象を左右します。

そこでこの章では、導入で意識したいポイントを3つの視点から解説していきます。

人の集中力は短い|最初で聞く気にさせる工夫を

「人の集中力は8秒しか持たない」と言われることがあります。

とくに最近はスマホやSNSの影響で、じっと人の話を聞き続けるのが難しい時代。

発表でもそれは同じです。

最初の一言が退屈だと、聴衆はその瞬間に“聞かないモード”に入ってしまう。

実際、学校の授業でも「つまらない先生の話」って聞く気にならないでしょう?

発表も全く同じ。「つまらない」と思われたら、もう話は届きません。

だからこそ、導入には工夫が必要なんです。

発表は一対多の会話|聞き手への“プレゼント”として届ける意識を持とう

スライド発表というと、つい「情報を並べればいい」と考えてしまいがちです。

しかしそれでは何も伝わらないスライドができてしまいます。

ではどうすればよいのか?

まずは心構えとして「相手に伝える」ことを意識しましょう。

そして、そのためにスライドもそうした作りにしていかなければなりません。

本来はスライドすらも補足的なもので、プレゼンターが聴衆一人一人に対して

顔を見ながら自分の主張を伝えるのがプレゼン。

発表は「一対多の会話」であると心得ましょう。

問いかけ・共感・ギャップ|“最初の仕掛け”を使おう

以上を踏まえて、導入では聞き手を引き込むための仕掛けをスライドに入れましょう。

テクニックとして以下の3つを紹介します。

・問いかけ :疑問を呈することで聞き手に考える余地を与える

・共感 :聞き手に経験がありそうな話題で自分に関係があると思わせる

・ギャップ提示:聞き手が予想してない展開・感情・視点を出して興味を引く

こうしたテクニックにより少しでも聞き手を振り向かせれば、少なくともその先の30秒は耳を傾けてもらえます。

なお、あくまでも導入は惹き込むために行うもの。スライドは1枚で内容も簡潔に。

そして、発表内容に自然に繋がる導入を行いましょう。

以上、導入はあとからでもOKですが、「最初に入れる前提で構成を考えておく」と、

自然な流れがつくりやすくなりますので意識しておきましょう。

発表スライド構成の基本|わかりやすい話の流れの作り方

次に、スライドのメイン部分の構成の仕方を解説します。

発表の中心部分であり、ここができれば発表のベースが出来上がります。

基本構成のテンプレート|伝わる話の流れには決まりがある

スライド作りで最も重要なのは「どんな順番で何を伝えるか」をしっかり考えることです。

ここが曖昧なまま作り始めると、言いたいことが伝わらない発表になってしまいます。

まずは、薬局実習の成果発表におけるスライドの基本的な流れを見てみましょう。

①【導入】問いかけや共感で、聞き手の心をつかむ

②【エピソード】具体的な経験や出来事の紹介

③【きっかけ】その体験やテーマを選んだ背景・感情

④【学び・気づき】経験を通じて得たこと、理解の変化

⑤【まとめ】実習全体のふりかえり、視点の変化

もちろん、この流れはあくまでも一例です。

しかし、気づきや学びなどは抽象的なもので、他人の目線からはなかなかわからないもの。

エピソードのように具体的な内容から入ると、聞き手は理解しやすいんですね。

そのため

「最初に聞き手を引き込み、自分の経験とそこからの気づきを伝え、最後にまとめる」

という構成の考え方は、どんなテーマでも活用できます。

続いて、この構成を実際にどのように作っていけばいいのか、具体的なポイントを解説していきましょう。

発表テーマと伝えたいこと|発表全体のメッセージを一つに絞ろう

構成を考える際には「発表で一番伝えたいこと」を明確にしましょう。

そのメッセージを中心に話を組み立てていくのです。

例えば、以下のような事例の場合。

一つのエピソードでも感じることが複数出てくる場合があります。

例)

エピソード:

初めての服薬指導を担当した患者さんを、2週間後に再度担当した。

前回より同薬の量が変わっており、その背景を聴取した。

言いたいこと:

▶自分の変化「患者さんの目をみて冷静に患者さんの話を聞けるようになった。」

▶反省点「前の時点で薬の量が変わる可能性があった。計画的な説明が必要だと知った。」

▶知識の習得「段階的に量を増やす薬だった。増量の規定があることを知った。」

同じエピソードでも人によって感じたことは異なります。

そして、そこから何を得たのかも、その中で何を一番伝えたいのかも。

だからこそ、自分が一番伝えたいことをまず発表全体のメッセージとして明確にした上で

「なぜそう感じたか」「どう考えて対応しようとしたか」「そこから何を学んだか」

などを肉付けして論理を構成していくのがスライド作成のコツ。

ありがちなのは、メッセージを「とにかく全部盛り」にしてしまうケースです。

経験したことを全部入れたくなる気持ちはわかりますが、

それでは話の焦点がぼやけてしまうので注意しましょう。

スライドへの落とし込み|知っておくべきポイント5選

話の構成ができあがったら、いよいよスライドに落とし込んでいきましょう。

ここでは「話の流れ」と「1スライド1メッセージ」の原則を意識して、

頭の中の構成を実際のスライド構成に変換していくポイントを紹介します。

・スライド目安は1枚1分|成果発表ならおよそ10スライドが目安

・スライドタイトル設定|1スライド1メッセージの原則

・文章量は必要最低限でOK|言葉は口から。スライドにはキーワード

・図解やイラストを上手く使おう|言いたいことを見える化

・一連の流れをチェック|全体を通してみて流れを調整

作業としては、ここまでで明確にしてきた内容をスライドに割り当てるイメージです。

スライドは平たくいうと「紙芝居」です。

1枚のスライドの中で1つのメッセージを完結させ、スライドの順序で話の流れを調整します。

スライドの中に文字がたくさんあると視認性が落ちるので、なるべく文字の数は減らしましょう。

メッセージはスライドのタイトルとして配置し、

その補足説明として2〜3行程度加えると見やすくてわかりやすいスライドになります。

図解やイラストはメッセージを補強する上で必要不可欠。

使いすぎると煩雑になることもありますが、なるべく図式化して伝えることを考えましょう。

スライドに落とし込めたら、流れに問題がないか確認しましょう。

実際に話す内容を想像しながら確認すると、流れの不自然な場所などに気づきやすいですよ。

以上、スライドへ落とし込むところまで解説しました。

ここまでできれば8割がたスライドは完成です。あとは伝え方と見せ方を少し工夫すれば、

自信を持って発表できる状態になります。

そこで、次章ではさらに見栄えをよくする工夫について説明します。

スライドデザインの整え方|伝わるための見た目の工夫

情報は、伝え方がとても重要です。中身がどれだけ充実していても伝わらなければ意味がありません。

そしてスライドにおいては「デザイン」が情報を伝える役割を持ちます。

デザインといっても特別なセンスや技術は必要ありません。

ここでは伝えるための工夫として、スライド作成に不慣れな人でも取り入れやすい

5つの基本ルールを紹介します。

フォントと文字サイズ|まとまりと強調のバランスを意識しよう

まずは文字のデザインです。文字については、書体(フォント)と文字サイズの2つを意識しましょう。

フォントは1種類に統一。複数のフォントが入るとそれだけで煩雑に見えてしまいます。

プレゼンでは、視認性の高いゴシック体が推奨されます。文字のきれいさを考慮すると、

PowerPointでは「游ゴシック」か「メイリオ」がオススメです。

文字サイズも以下のように大まかにルールを定めてスライド全体で統一しましょう。

例)

・タイトル:28〜36pt(太字)

・本文:18〜20pt

・強調:色 or 下線 or 太字orサイズ

その上で、一部だけ強調してみましょう。

人は強調している部分に目が行くので、特に重要なポイントだけを強調するようにすると、

メッセージが伝わりやすくなるのです。

スライドは、パッと見で読めるかどうかが勝負。

遠くからでも見やすい文字サイズ・整った見た目を意識しましょう。

控えめな配色設計|テーマカラーで全体の統一感を

どうせならいろんな色を使いたくなりますよね。わかります。

でも、カラフルにしすぎるとかえって伝えたいことが埋もれてしまいます。

「モノクロ+テーマカラー1色」を心がけましょう。

背景は白、文字はちょっとグレーがオススメ。

テーマカラーを1色だけ決めて、強調したいポイントに色をつける、くらいがいい感じ。

見てほしいところを自然と目立たせるためにも、色数はしぼるのが鉄則です。

余白と配置|スライド内の空間をデザインしよう

文字や図をギチギチに詰め込んでしまうと、見る側は疲れてしまいます。

余白があることで、情報の区切りが明確になり、内容が頭に入りやすくなります。

また、文や図があちこちにあるとどこを見てよいのかが分かりません。

テキストボックスの位置を揃える、情報の流れる順番が分かるように配置するなど、

整頓しましょう。「配置」タブからオブジェクトの位置を揃えるようにしましょう。

「ちょっとスカスカすぎるかな?」と思うくらいでちょうどいいのです。

紙面を埋めることより、“伝わる空間づくり”を大事にしましょう。

図解・ビジュアルの工夫|視覚で伝える設計にしよう

スライドは「視覚で伝える資料」です。

とくに口頭説明が前提の発表では、図解やビジュアルの工夫が伝わりやすさを大きく左右します。

文字だけのスライドでは、話の内容が頭に入りにくくなりがちです。

だからこそ、メッセージを視覚的に表現することが必要不可欠なのです。

たとえば、「処方変更の背景」を説明する場面では、文字で長々と説明するより、

変更前後の薬を比較した図を見せたほうが一目で伝わります。

ただし、図解も入れすぎると逆効果になる場合があります。

スライド1枚につき、1メッセージを補強する図解を目安にし、

なるべくシンプルかつ直感的に伝わる設計を意識しましょう。

全体を見て違和感をチェック|完成前の最終調整

最後は、完成したスライド全体を通して見直してみましょう。

ポイントは全体を通して統一感があるかどうかです。こうした細かい調整をするだけで、印象は大きく変わります。

もし時間があれば、友人や家族など他の人の目を借りましょう。それだけでも気づけることがあるでしょう。

・同じ表現でも表記ゆれ(例:患者→患者さん)がないか

・タイトルと中身が合っているか

・色使いや文字の強調に一貫性があるか

・1スライド1メッセージが守れているか

以上、スライドのデザインについて解説しました。

大切なのは、「こうすればカッコいい」

ではなく「こうすれば伝わるかな?」という視点です。

誰にでもできる基本ルールを押さえれば、見た目の印象は格段に良くなります。

最後となる次章ではここまでの内容を踏まえてスライドの例をお見せします。

成果発表スライドの見本|解説を踏まえた事例を掲載

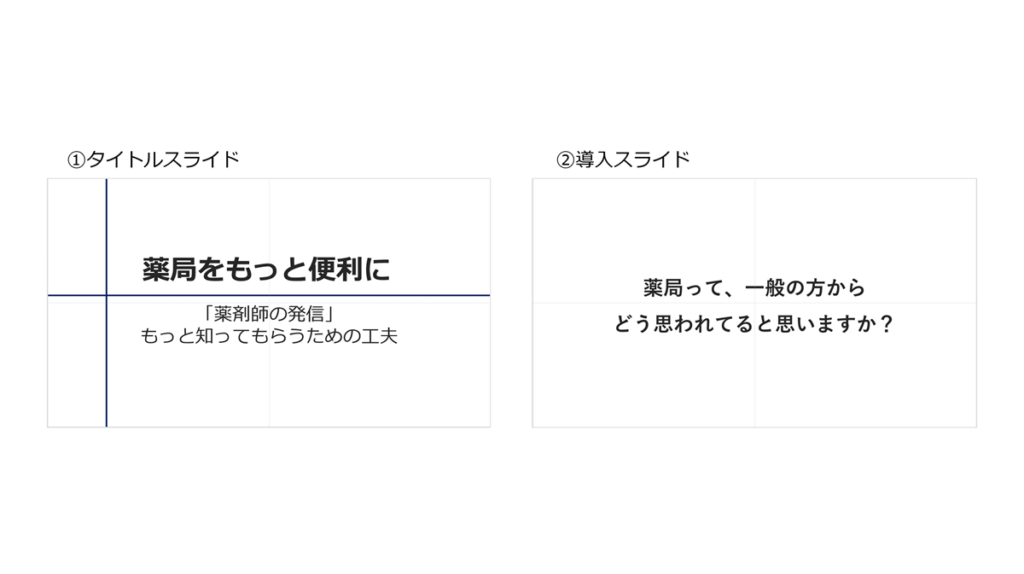

最後に、ここまでの内容を踏まえて、私が実際に作成したスライドの見本を紹介します。

テーマは、私が薬学生だった頃に発表した内容をベースにしています。

学生だった当時、お薬手帳がうまく活用されていない現場を見て、

「薬局側の発信力が足りないのでは?」と感じたことがきっかけでした。

ここで使用しているスライドは、当時の経験をもとに、

本記事の説明用に、新たに構成・デザインし直したものです。

タイトルと導入の注目のポイント

タイトルスライドは文字だけだと味気ない印象になるため、線のあしらいを加えてアクセントをつけています。

導入では、問いかけから始めることで「自分ごと」として考えてもらえるような流れを意識しました。

特に、メッセージをスライド中央に大きめのフォントで配置することで視線を集めやすくしています。

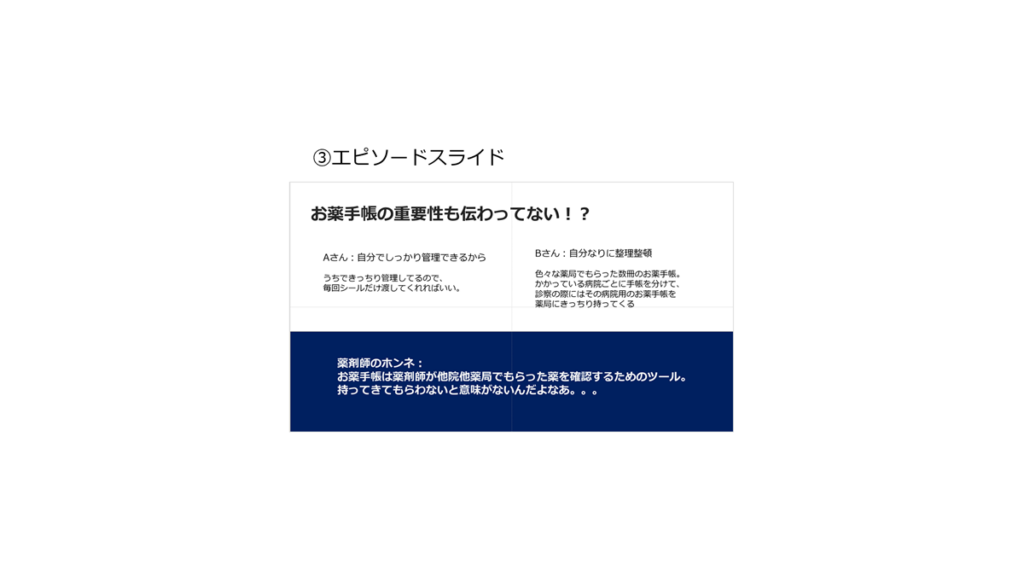

エピソードと1カラー

スライド下部には、薬剤師視点でのコメントを掲載。そこに濃紺の背景色を用いることで、

読者の視線が自然と薬剤師の本音に向かう設計にしました。

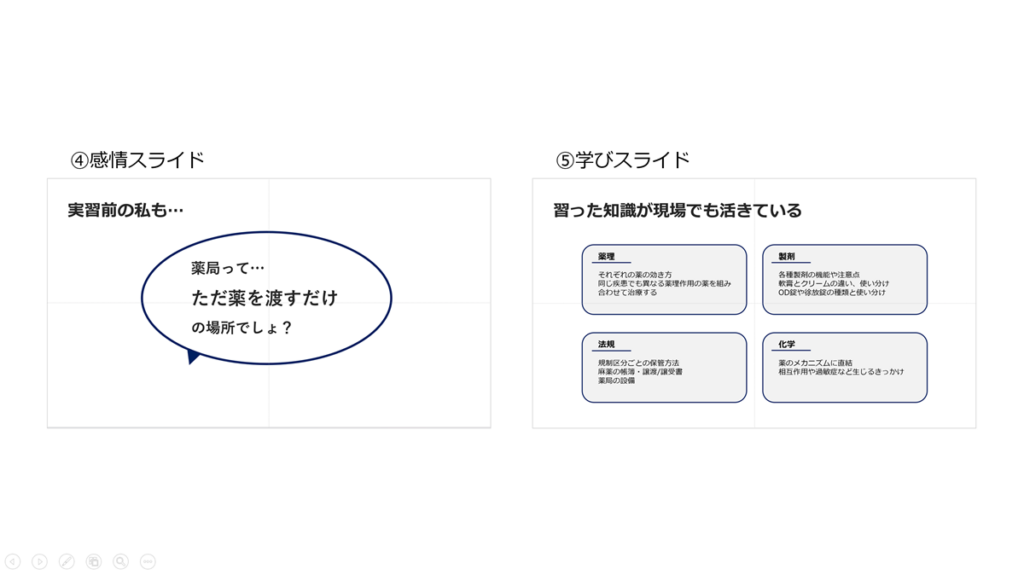

視点の変化と図形を用いたあしらい

ここでは、吹き出しや図形ブロックを使い、あえて箇条書きにしないことで、

柔らかく読みやすいデザインにしました。

課題への気づきとまとめ方

この実習を通して感じたのは、薬局や薬剤師の役割が思った以上に一般に浸透していない、という現実でした。

そこから、「薬局側の発信力不足」が大きな課題だと考えるようになったのです。

いかがでしたか?

ここまで解説してきた「構成の考え方」や「スライドの工夫」が、

実際に反映されているのを感じてもらえたと思います。

ここまで読んで、「発表スライドって意外と作れそう!」と思えたなら大成功です。

ぜひ、自分なりの実習エピソードを、見やすく伝わる形でスライドに落とし込んでみてくださいね。

最後にスライド作成のチェックリストを作成したのでこちらもご活用ください。

成果発表スライド 最終チェックリスト

スライドを提出する前に、以下の点をチェックしておこう!

▢ 「自分の経験」をもとにしたテーマになっているか

▢ スライドの構成が「導入 → 本題 → 気づき・まとめ」の流れになっているか

▢ 伝えたいポイントが1スライドに1つになっているか

▢ 文字サイズや配置は見やすいか

▢ 図形や色の使い方が“なんとなく”でなく、意図をもって使われているか

▢ 話す内容とスライドの役割がちゃんと分かれているか

成果発表のテーマがまだ決まっていない、という方はコチラの記事を確認▼

テーマを見つけるためのヒントや考え方を詳細に解説しています。

成果発表をもって実習は大詰めです。長い間よく頑張りましたね!

残り期間がある場合は最後まで気を緩めずに走り切りましょう。

実習の後に控えている大きなイベントが…そう就活です。

以下の記事は実習期間と就活が被った学生向けの記事ですが、

就活と実習の繋がりがわかるように解説しています。

実習が終わりを迎えた薬学生にも確認して欲しい内容ですので是非一度読んでみてください。

きっと就活の役に立つはずです▼

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 【薬局実習】発表スライドはこう作る!基本構成から重要ポイントまで│F… […]