実習が目前に迫ると、ちゃんとできるか不安になりますよね。

真面目な学生ほど、備えておきたいと思う気持ちは強いものですし、

知識が足りなくて恥をかくような事にはなりたくないと思っているはず。

「薬局実習前に、何を勉強しておけばいいのか…」

「青本を見ておいた方がいいのかな」

そう思う気持ち、とてもわかります。

実のところ、実習に来てもらった段階でそこまで博識である必要は全くありません。

ただ一方で「今のうちに軽くでも触れておくと、実習中の吸収力が全然違うよ」

というポイントがあるのも事実。

そこでこの記事では、薬局実習の現場を知る薬剤師の目線から、

「実習を学びに変えるための下地として、勉強しておくと良いこと」を紹介していきます。

自分って知識不足?実習前の段階で必要な勉強とは

まずは一番の不安を取り除いておきましょう。

実習に来る段階でどのくらいの知識があれば良いのかを、

実習生への指導を行ってきた立場から考えをお伝えします。

実習の目的は勉強すること|知らないことが大前提

大前提として、実習の目的は「現場に赴いて体験し、学びを深めること」にあります。

知識があるに越したことはありませんが、実習前の段階で“すでにできていること”を求めてはいません。

それよりも、勉強しても理解できていなかった部分が現場での体験によって、

「実感として腑に落ちる」ことこそ、実習の本質的な学びであると考えます。

その意味では、「自分がどこまで理解できていて、どこが曖昧なのか」

を把握しておくことが、準備として大事です。

国試レベルの知識が必要?実習前の知識の量

また、実習前に「青本と勉強しておいた方がよいか?」と質問を受けることもあります。

結論から言って、そこまでする必要は全くありません。

実習に行く前に必要な知識を試されるのが皆さんの受けたCBTなので、

知識のレベル感としてはCBTレベルができていれば十分です。

もし事前に勉強していく余裕があるのであれば、CBTを勉強していて苦手だった部分、

試験までにやりきれなかった部分の復習をしっかりしておきましょう。

実習に行く前に勉強しておくべき科目|基礎を徹底して理解しておこう

ここまで「実習前に知識がある必要はない」とお伝えしてきましたが、

それでも理解しておいてほしい分野があるのも事実です。それが“基礎”の部分。

ここでいう「基礎」とは、“最低限の知識”という意味ではありません。

「基礎―応用」の2軸で見たときの、いわゆる基礎科目のことを指しています。

薬学の基礎|物化生は理解を深めるのに重要

薬剤師国家試験の科目でいうと、「物理」「化学」「生物」の3科目が基礎にあたります。

こうした基礎科目は、一見すると臨床からは距離があるように見えるかもしれません。

でも「実習に行く前だからこそ」身につけておいてほしい部分であると考えます。

基礎科目ができていないと起こること|説明されても理解できない

こうした基礎科目は病態、薬理、製剤、衛生といった応用科目の土台となります。

そのため基礎を理解していないと、説明を受けても理解できない場面が出てきます。

薬剤師側としても、患者対応の合間を縫って指導していることが多く、

すべてを丁寧に説明できるとは限りません。

特に、基礎に立ち返らないと理解できない場合、

どうしても「家で復習してきてね」になってしまうことも。

もちろんこちらも、できる限りその場でわかるように伝えたいと思っています。

しかし「説明されれば理解できる程度」までの土台は、

自分で持っておくことがやはり重要なのです。

実際に知識不足が怒られる要因になることもあります。

以下の記事では実習で怒られる要因について詳しく記載していますので、

こちらもご覧ください▼

勉強しておくとさらに深まる|実習をより良い経験にする応用科目

ここまでは実習に行く前の基礎科目の重要性について説明してきました。

では、応用科目は勉強しても無駄なのでしょうか。

もちろん、そんなことはありません。

この章では、応用科目を実習前に勉強しておく意義について解説します。

応用科目の位置づけは?|実習効果をさらに高めるための+α

基礎科目はどちらかといえば、実習をちゃんと行う上で必要な知識です。

それが欠けていると実習の効果が薄くなってしまう、言わばマイナスを減らすための勉強です。

一方で、応用科目は「知識があればあるほど、現場での理解が早く・深くなる」もの。

たとえば薬理作用を理解している薬なら、処方箋を見たときに調べる時間が減り、

処方解析に時間を回せるかもしれません。

また、知識があると気づきも増えます。

机の上で学んだことと違うものに出会ったとき「なんでだろう?」と疑問が湧くのは、

ベースに知識があるからこそ。

このように応用科目の知識はあればあるほど、実習の効果が深まるのです。

つまり応用科目は、“プラスを増やすための勉強”とも言えるでしょう。

実習前に勉強しておくなら?やっておくと便利な応用科目

応用科目には、薬理学、病態・薬物治療学、薬剤学、法規、衛生、実践などがありますが、

その中でも「やっておくと特に効果的な科目」はあるのでしょうか?

ひとつのポイントは「字面で理解しにくいもの」です。

なぜなら、実習先で“ビジュアルで見る”ことで、一気に理解できるケースがあるからです。

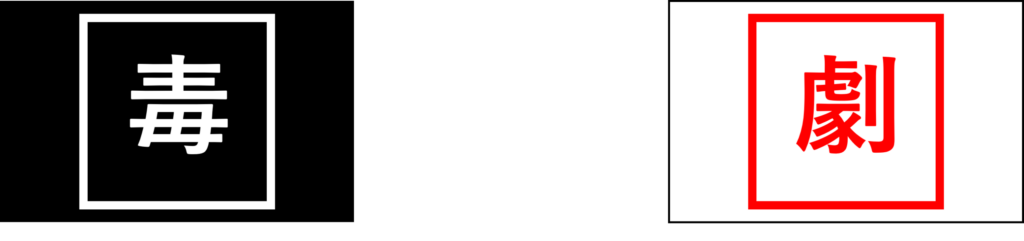

たとえば、国家試験の法規の範囲にもなっている、薬機法のこの条文。

第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

毒薬・劇薬の表示について記載した法律で、国家試験でも頻出です。文字で読むとややこしいこの条文も、ビジュアルで見れば以下の通り。一瞬で理解できますよね。

現場の棚を見ると、実際に「毒」や「劇」の表示がされていて、

ルールに基づいて保管管理されていることが目で見てわかります。

つまり、勉強して理解しづらいものこそ、実習前に触れておくと、

現場で一気に腹落ちするというわけです。

実習は想像以上にしんどい|つらいと思わないための事前準備

ここまで、実習前にやっておきたい勉強についてお話ししてきました。

この章では少し視点を変えて、“心構え”の面から、事前準備の意義を伝えていきます。

復習できないのは甘え?学生にとっての実習のつらさ

実習は、学生にとって“しんどい”ものです。

働いているわけではないとはいえ、朝から晩まで現場に出て、

毎日知らないこと・できないことに出会う。

しかも、スタッフや患者さんに囲まれて、常に気を遣い続ける──。

どんなに雰囲気の良い薬局で、内容の濃い実習ができていても、

「しんどくないわけがない」のです。

終わる頃にはヘトヘトになっていて当然。

それでも日誌を書いて、メモをノートにまとめて、さらに調べものをするというのは、

よほどの体力と気力がなければ無理です。

中には「復習してないのはやる気がない」なんて言う薬剤師もいるかもしれませんが……

それはそれとして、甘えなどではなく学生にとって実習が本当に大変なものだ、

という事実を覚えておきましょう。

事前準備で負担を軽くする&楽しいと思える状態を創る

こうして実習の“しんどさ”を知っていると、あらかじめ準備しておくことの大切さが、

もっとリアルに伝わってくると思います。

わからないことが続くと、不安になるし、調べ物も増えるし、余計に疲れてしまいます。

事前に少しでも苦手をつぶしておけば、その負担が確実に軽くなるのは言うまでもありません。

また、実習が「楽しい」と思える瞬間は、たいてい「分かる」ときに訪れます。

「できる」「通じた」「役に立てた」

そんな小さな実感が積み重なると、自然と実習も前向きに感じられるようになります。

好きこそ物の上手なれというように「分かる」「できる」は楽しむ入り口にもなります。

だからこそ、時間がある今のうちに、少しでも復習をしておくことはやはり意味があるのです。

目標は高く|実習で上手くいくより、もっと先を見据えた勉強

最後に、勉強の目標について少しお話ししておきましょう。

どこを目指して勉強するのかを明確にすると、行動の方向性が定まりやすくなります。

ここでは、実習前の薬学生にとっての勉強のゴールを、3つのステップに分けて紹介します。

実習で失敗したくない!|実習に目を向けた準備をする

1つ目のステップは、ここまで解説してきた通り、実習そのものに向けた勉強です。

実習までの時間は限られていますし、今の時点で“実習を目下の目標に据える”のは、

まったく自然なことです。

この段階では、まず苦手を潰しておくことが最優先。

余裕があれば、応用科目の復習も進めておけると、より深く実習に臨めるでしょう。

国家試験の合格を目指して|早くからできることをする

成績に余裕がある人の中には、すでに国家試験を視野に入れている学生もいるかもしれません。

実際、私が学生だった頃にも、実習中に青本に目を通していた猛者がいました。

「どうせ受けるなら、今のうちに少しでも進めておきたい」

それも一つの立派な戦略です。

国家試験の知識は、CBTよりもさらに細かく、実際の臨床にも繋がっています。

もし興味のある分野があれば、少し先取りしてみるのもアリかもしれませんね。

社会に出た後を念頭において|知識を使うことを意識する

CBTに合格したばかりの段階では、まだイメージしづらいかもしれませんが、

2年後には社会に出て、薬剤師として働く日がやってきます。

社会に出ると「問題に答えて点を取る」のではなく、

“知識を使って課題を解決する”ことが求められます。

言い換えるなら「問題に答える人」から「問題をつくる人」になるようなもの。

だからこそ、知識はただ詰め込むだけでなく、“使いこなせる”ようになることが大事。

これはどんな仕事にも通じる視点です。

実習は、社会を先取りできる貴重なチャンス。

このタイミングで、“知識を操る”という意識を少し持ってみると、

きっと将来の自分を助けてくれるはずです。

以上、実習前の薬学生にとっての勉強の目標についてお伝えしてきました。

人はつい、目の前のゴールだけを意識して、そこに最適化された勉強をしがちです。

でも、その対策が“その後”に活きるとは限りません。

人生は試験のように章立てではなく、すべてが地続きです。

だからこそ、どうせ勉強するなら、ほんの少しでも“その先”を見据えてみる。

その視点こそが、あなたの勉強を“将来を支える土台”に変えてくれるのだと思います。

まとめ|薬学実習という名のゴールデンタイムを楽しもう

ここまで、実習前の勉強について解説してきました。解説した内容を以下にまとめておきます。

・実習前に完璧な知識は必要なく、CBTレベルの理解ができていれば問題ない

・物理、化学、生物などの基礎科目は、実習での理解を深めるために優先的に復習するとよい

・応用科目(薬理・法規など)は、余裕があれば進めておくと実習の学びが深まりやすい

・実習中は復習や調べ物の時間が取りにくいため、苦手分野は予め補っておくと負担が少ない

・将来を見据えて、知識を“使う”ことを意識した勉強を取り入れておくとよい

実習は、薬剤師に直接質問しながら“現場を体験できる”ゴールデンタイムです。

色々な側面から解説してきましたが、

実習を楽しめるようにするために少しだけでも勉強しておくと良いかもしれませんね。

実習に行ってみて、知識不足を痛感することもあるかもしれません。

以下の記事では、そんなときのために、実習における勉強のゴールや、勉強の進め方などを解説しています。

実習に行く前に勉強をするための参考にもなるので合わせてご確認ください▼

また、以下の記事では実習の期間が就活の期間と被って勉強も就活準備も大変!

という方に向けて、実習と就活を両立するための考え方を解説しています。

実習前に就活のことを知っておきたい!という方にも参考になる内容が盛りだくさんなので、

是非確認して就活や実習について理解を深めてくださいね▼

コメント